提起中国女排,你脑子里第一个蹦出来的美女是谁?可能年轻点的朋友会说是惠若琪、张常宁。但你要是去问问咱爸妈那辈儿的球迷,很多人会告诉你一个名字——李月明。

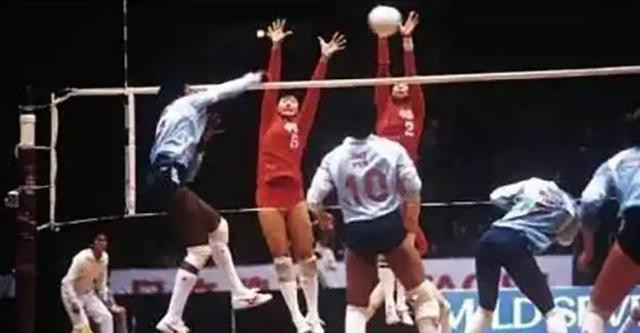

在上世纪八九十年代,李月明绝对是排球场上一道靓丽的风景线。

一米八八的大个儿,面容清秀,气质有点像电影明星,当时球迷送她一个雅号,叫“排球场上的奥黛丽·赫本”。那时候没现在这么发达的网络,给偶像表达喜欢,就是一封封手写信,据说当年寄到国家队训练基地的信,有不少都是给她的。

可谁能想到,这位曾经的“女排第一美女”,经历了赛场上的“意难平”,一段短暂的婚姻,然后转身远赴美国,嫁给了一个普普通通的美国人。

李月明是上海姑娘,1968年生人。她打排球,纯属是老天爷赏饭吃。从小个子就蹿得快,14岁就被上海女排的教练一眼相中,觉得这孩子天生就是打副攻的料。

她的天赋有多好?弹跳力惊人,滞空时间长,手上活儿还细,尤其是那一手“背飞”快攻,打得是神出鬼没,让她在同龄人里头直接“降维打击”。1987年,才19岁的李月明,顺理成章地进了国家队。

可有时候,个人能力再强,也得看“时运”。李月明进国家队的时候,恰好是中国女排一个非常微妙的节点。

那个时候,创造了“五连冠”辉煌的老女排队员,像郎平、梁艳她们,基本上都功成身退了。整个队伍处于一个青黄不接、新老交替的“阵痛期”。全国人民的胃口都被五连冠“喂”高了,大家都盼着女排能一直赢下去。这压力,你想想,全压在李月明这帮年轻队员身上了。

她真的很拼,是那种“拼命三娘”式的球员。 可惜的是,她在国家队的八年,三大赛(奥运会、世锦赛、世界杯)一次冠军都没拿到过。

1988年的汉城奥运会,是她第一次站上奥运舞台,全队拼尽全力,最后拿了块铜牌。说实话,对于一个新人,这个成绩相当不错了。但当时整个队伍的气氛特别沉重,那些经历过辉煌的老队员们,都觉得这是个失败。李月明后来在采访里回忆说,她当时其实挺满意,但看着前辈们失落的样子,自己也开心不起来。

最让她们这代球员刻骨铭心的,还是1992年的巴塞罗那奥运会。

那一届比赛,队伍里伤病严重,状态起伏很大,最后居然只拿了个第七名。这个结果,在当时简直是晴天霹雳。巴塞罗那之憾,成了李月明和那届女排姑娘们心里一道过不去的坎。

她最好的年华,都献给了那个充满遗憾和不甘的时代。

球场失意,生活似乎也跟她开了个玩笑。

1992年奥运会后,因为常年高强度训练导致的背伤,李月明选择了退役。那时候,她认识了当时中国男排的主力,同样高大帅气的张坚卫。

一个是女排第一美女,一个是男排的主力干将,身高都超过一米八八,俩人站一块,简直就是金童玉女。这段“双高”结合的婚姻,在当时被很多人看好。大家觉得,他们有共同的经历,共同的语言,肯定能走到最后。

但感情这东西,从来不是一加一等于二那么简单。生活里的柴米油盐,和赛场上的并肩作战,完全是两码事。这段婚姻只维持了很短的时间,大概三年左右,两人就分开了。

离婚后的李月明,站在了人生的十字路口。在国内,她是家喻户晓的体育明星,但未来的路该怎么走?她有点迷茫。

恰好这时候,一个偶然的经历,推了她一把。有一次,她去国外参加一个排球明星赛,主办方请的翻译,会好几国语言,偏偏不会中文。整个活动期间,李月明除了能听懂自己的名字和几个简单的排球术语,基本上就是“聋哑人”,完全没法跟人交流。

这件事对她刺激很大。她突然意识到,世界那么大,语言不通,你就哪儿也去不了。于是,一个大胆的念头在她心里萌生:去美国,学英语。

1997年,她放下了国内的一切,一个人去了美国加州的一所大学读书。她不是为了拿个多高的文凭,就是想换个环境,把自己扔进一个纯粹的语言环境里,逼自己一把。

这个决定,在当时很多人看来,挺不可思议的。但现在回过头看,这正是李月明性格里最强大的地方:当一条路走不通的时候,她有勇气和魄力,为自己开辟一条全新的路。

到了美国,李月明的生活翻开了全新的一页。在这里,她遇到了后来的丈夫。

他是一个普通的美国人,从事IT行业,跟体育圈子八竿子打不着。他不懂什么“背飞”,也不知道什么“五连冠”,他爱上的,就是李月明这个人。

这段跨国婚姻,出人意料地和谐美满。没有了体育明星的光环,李月明反而找到了最舒服的生活状态。她丈夫给了她足够的尊重和空间,支持她去做任何自己想做的事情。

那她想做什么呢?兜兜转转,还是离不开排球。

虽然不能再打职业比赛,但那份刻在骨子里的热爱是丢不掉的。她发现美国有很多华人排球爱好者,于是就和朋友们一起,组织了一个华人气排球协会。气排球比专业排球软,对业余爱好者更友好。她现在是这个协会的副会长,经常组织活动、参加比赛,不为输赢,就图个乐呵。

如今的李月明,生活简单而富足。她在社交媒体上分享的照片,有时候是在自家院子里喝咖啡,有时候是和家人一起去海边度假,有时候是去看女排的比赛,为中国队加油。

在2023年女排世界杯的看台上,就有人拍到她和后来的女排国手马蕴雯坐在一起,激动地为小师妹们呐喊。

我们总习惯用成败,特别是用“冠军”这种单一的标准去衡量一个运动员。拿了冠军就是英雄,没拿到,似乎就缺点什么。但李月明用自己的经历告诉我们,人生的价值,远不止那块金牌。

在巅峰时期没能夺冠,是她的“憾”,但不是她的“败”。

从上海到北京,再到大洋彼岸的加州;从万众瞩目的“第一美女”,到相夫教子的普通妻子,再到华人社区的排球组织者。李月明这一路,看似“下行”,实则是在不断地为自己的人生“开疆拓土”。

中国股票配资网上提示:文章来自网络,不代表本站观点。