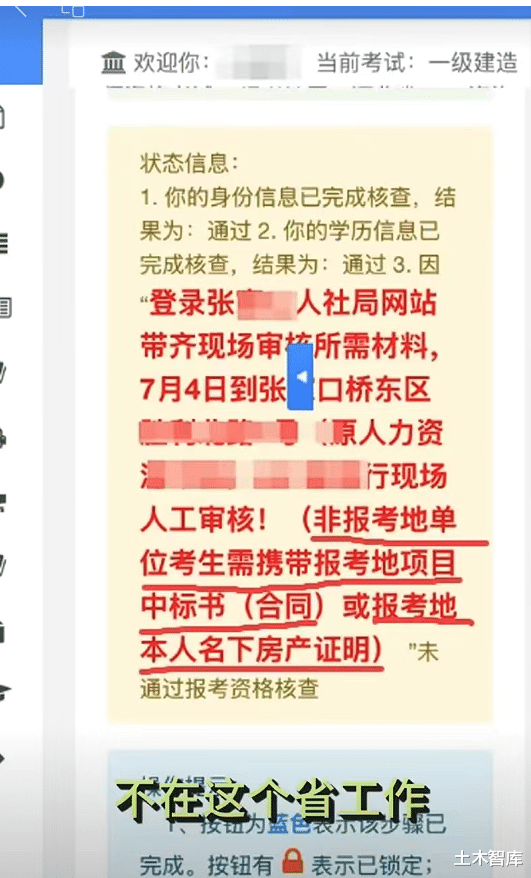

学历过!身份过!”电脑屏幕上跳出的两个绿勾还没捂热乎,底下那行红字直接给整破防了:“非本地考生需提供报考地项目中标书或房产证”。

报考一建需要房产证明:

不是考试变难了,是证实在太多了。

去年,全国一级建造师证书保有量正式突破75万本大关。这本曾象征着专业权威的“黄金证书”,如今在某些工地上,其密度甚至超过了工人的安全帽——“项目经理证比安全帽还多”的调侃,折射出的是证书价值在供需失衡下的悄然稀释。

面对汹涌的考证大军,地方主管部门的应对策略已悄然转向源头狙击:

江苏:社保缴纳要求从半年悄然提升至一年,本地工作稳定性成为第一道滤网;

河南:增设派出所居住证明关卡,试图将“人户分离”的考证族拦在门外;

湖南:更将工作年限硬指标从3年拔高至5年,大幅延缓新人入场时间。

这些层层加码的“门槛创新”,表面文章是打击社保不符、人证分离的“考证族”,维护行业秩序。然而,当审核逻辑陷入“证明你在此地工作,却不需在此地干活”的悖论旋涡时(如某省要求“非本地单位考生需提供本地项目合同或房产证”),其潜台词已昭然若揭:市场承载力告急,持证人已趋饱和,请后来者止步!

这是一场从“鼓励准入”到“源头控流”的静默转向。证书数量的爆发式增长,项目急剧减少,倒逼管理逻辑从“扩容”转向“控量”。其核心逻辑在于:

供需再平衡:当证书持有量远超市场实际项目管理和岗位需求时,稀缺性消失必然导致价值回落。提高门槛,实为延缓供给增速,防止证书进一步“通胀”。

地方保护隐现:优先保障本地从业者的考试与注册机会,变相构筑区域性壁垒,“非本地项目合同或房产证”的要求,正是此逻辑下的极端产物。

行业提质倒逼:在基础持证人数充足后,政策开始向“质量筛选”倾斜。更高的社保年限、更严的工作经验要求,意图筛选出扎根行业、经验更扎实的从业者。

这场以“劝退”为实质的控流风暴,对真正身处行业的一线建造师而言,感受尤为复杂:

已持证者:面临证书“含金量”稀释的焦虑与更激烈的岗位竞争;

新入行者:被陡然拔高的年限与地域壁垒阻挡,职业上升路径更加逼仄;

跨区域流动者:则深陷“证明我在,却不需在”的行政逻辑迷宫,举步维艰。

当建造师证书从“稀缺资源”变为“基础配置”,行业的竞争维度正从“持证”转向“持证且胜任”。地方简单粗暴的“劝退令”,虽折射出数量饱和的现实,却非长久良方。

证书的价值,终将回归于持证者解决复杂问题的能力本身——这才是行业穿越饱和期、走向成熟的真正标志。

中国股票配资网上提示:文章来自网络,不代表本站观点。